Fact-checking : qui doit vérifier l'information ?

Face à la recrudescence des fausses informations qui pullulent sur les réseaux sociaux, des journalistes spécialisés traquent ces fake news. Les chercheurs et les enseignants participent également à la lutte contre la désinformation.

Depuis dix ans, la chasse aux « infox »1 est devenue une mission à part entière pour les grands médias. Et pour cause : les fausses nouvelles virales pullulent sur les réseaux sociaux. Dans une étude publiée en février 2019, Alexandre Bovet, chercheur à l’Université catholique de Louvain, a ainsi démontré que, lors de la campagne présidentielle américaine de 2016, un quart des tweets contenant un lien vers un article en ligne dirigeait en fait vers des contenus de désinformation2.

Face à l’ampleur du phénomène, les grands médias créent des services internes dédiés à la réfutation d’infox, tels que « Les Décodeurs » du Monde, « CheckNews » de Libération, « Les Observateurs » de France 24, « AFP Factuel » de l’Agence France Presse et « Fake off » de 20 Minutes. D’autres journaux – papier et télévisés – ont intégré le « débunkage de fake news » à la palette des formats journalistiques dont ils disposent pour rendre compte de l’actualité et la mettre en perspective. Cette pratique fait désormais l’objet d’un enseignement dédié dans les écoles de journalisme, en formation initiale ou continue, et il est pratiqué dans les rédactions dans le respect de la Charte d’éthique professionnelle des journalistes 3.

Connu et respecté dans la profession, ce code d’honneur stipule notamment que le journaliste « défend la liberté d’expression et d’opinion », qu’il « n’use pas de la liberté de la presse dans une intention intéressée », qu’il « exerce la plus grande vigilance avant de diffuser des informations d’où qu’elles viennent », qu’il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour piliers de l’action journalistique », et enfin « qu’il tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles ».

Des méthodes de fact-checking fiables, transparentes et non partisanes sont également diffusées aux professionnels par l’IFCN Poynter4, qui recense également les bonnes pratiques à l’international.

Un travail pour des professionnels

Les professionnels de ces cellules d’investigation s’appliquent à répondre à toutes les questions des internautes, sans sélection éditoriale préalable par la rédaction (mais parfois après un vote des internautes) : tous types de sujets peuvent ainsi être décortiqués factuellement en synthétisant les événements, les données et les déclarations-clés, et ce avec la plus grande objectivité possible – c’est-à-dire sans commentaire d’opinion.

L’expertise de ces rédactions dédiées est mobilisée par les géants du numérique (tels que Google ou Facebook) qui sont régulièrement accusés de ne rien faire pour endiguer la propagation des infox en ligne. Dès 2017, Facebook a noué des partenariats pour l’aider à identifier les fausses nouvelles propagées sur le réseau social : en 2018 quelques 52 médias de fact-checking de 33 pays différents l’épaulaient dans ce projet.

Les journalistes scrutent les contenus signalés par les internautes et examinent la cause du signalement : une erreur factuelle, une photo d’illustration prêtant à confusion car prise lors d’un autre événement que celui mentionné dans l’article, un titre trop accrocheur qui ne reflète pas le contenu de l’article, voire des argumentaires délibérément manipulatoires et des pseudo-reportages vidéo fabriqués de toute pièce. Les auteurs des contenus fallacieux sont avertis du retrait de leur texte, et la visibilité des sites qui reçoivent de nombreuses missives de ce type est automatiquement réduite par l’algorithme de Facebook.

Les rédactions reçoivent une rémunération pour leur contribution : Checknews (Libération) a ainsi déclaré publiquement avoir perçu 100.000 euros en 2017 et 245.000 euros en 2018 pour son aide sur la plateforme, tandis que le PDG de l’AFP avait annoncé 1 million d’euros par an pour le périmètre originel du contrat – très étendu depuis.

Un business de profiteurs

Dans le climat actuel de méfiance – voire de défiance - envers les grands médias, ces liens pécuniers ont paru suspects à certains internautes, et les « trolls » cherchant à éroder la confiance des citoyens dans les médias de référence en ont profité pour démontrer un prétendu asservissement de ces rédactions aux géants américains du numérique.

La diffusion de fake news a une dimension stratégique pour les tentatives de déstabilisation politiques entre États, tout comme elle peut aussi s’avérer être une activité très lucrative pour tout individu équipé d’un simple ordinateur connecté : feu-l’auteur américain Paul Horner assurait ainsi en 2016 que l’engouement des internautes pour la lecture de ces fausses nouvelles diffusées sur Facebook lui rapportait « environ 10.000 dollars par mois en revenus publicitaires ». Selon BuzzFeed News, les quatre adolescents macédoniens qui avaient lancé la fausse rumeur sur de prétendus emails de Hillary Clinton, alors candidate à la présidentielle américaine de 2016, auraient gagné 5000 dollars par mois.

Face aux milliers de « trolls » motivés par l’appât d’un gain facile, les équipes de professionnels du fact-checking ne comptent que cinq à quinze journalistes. Certaines agences de fact-checking partenaires de Facebook ont déjà jeté l’éponge, débordées par l’ampleur de la tâche et par la virulence de ces prêcheurs de contre-vérités. Selon Whitney Phillips5, chercheure en ethnographie et folkloriste des médias numériques à l’Institut Data & Society, la réfutation des infox par les grands médias décuplerait l’exposition des contenus biaisés et des thèses complotistes sur les réseaux, et donc leur propagation dans la société. En outre, le fact-checking réduirait peu les croyances dans les fausses informations : selon des chercheurs de Yale, le message d’alerte « mis en question par des fact-checkers indépendants » sur un post Facebook ne diminue que de 3,7 points le crédit de confiance accordé à une infox6.

Une mission pour les professeurs des écoles et les chercheurs

L’émergence de nouvelles technologies, telle que l’intelligence artificielle, ouvre de nouvelles perspectives aux diffuseurs de propagande et d’infox grâce aux « deep fakes » qui permettent de créer une vidéo simulant le discours d’une personnalité grâce aux techniques d’animation de l’image. L’agence américaine de recherche pour la défense (DARPA) a fait appel à des chercheurs pour développer un moyen d’identifier les vrais et les faux visages de ces vidéos trompeuses. L’enjeu est de taille : l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire sur les manipulations de l’information estime que « les tentatives de manipulation de l’information peuvent jouer, de façon insidieuse, sur les divisions sociales et politiques que connaissent nos démocraties ».

Eviter un tel délitement de la société implique la participation active de tous les citoyens à la lutte contre les infox. Pour éviter de les partager, il faut d’abord apprendre à les reconnaître. Quels que soient les progrès technologiques à venir, l’esprit critique des internautes restera le meilleur rempart contre les tentatives de manipulation par la désinformation.

Pour armer les futurs citoyens aux nouvelles formes d’infox qui ne manqueront pas d’apparaître dans les prochaines années, les enseignants sont donc en première ligne. L’Education Nationale s’est déjà emparée de cette mission de sensibilisation, dès les bancs de l’école primaire et jusqu’au lycée, en s’appuyant sur les ressources du Ministère, les outils du Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information (Clemi) ou encore sur la méthode de Rose-Marie Farinella. Pour sensibiliser l’ensemble de la population, il faudrait sans doute que les Universités du Temps Libre rejoignent cette lutte contre les infox : les seniors de plus de 65 ans sont en effet les principaux propagateurs de fake news sur les réseaux sociaux, où ils partageraient en moyenne 7 fois plus de contenus fallacieux que les jeunes de 18 à 29 ans7.

1 Traduction du terme « fake news » officialisée par la Commission d’enrichissement de la langue française (CELF), composée d’experts et membres de l’Académie française, en octobre 2018.

2 Parmi les 171 millions de tweets analysés durant les cinq derniers mois avant le jour de l’élection, 30 millions de tweets – envoyés par 2,2 millions d’internautes - contenaient un lien dirigeant vers un article en ligne. 7,5 millions de ces tweets (soit 25%) menaient vers un article factuellement biaisé.

3 Lire la Charte d’éthique professionnelle des journalistes (rédigée en 1918 et modifiée en 1938 puis 2011) sur le site du Syndicat National des Journalistes : https://www.snj.fr/content/charte-d’éthique-professionnelle-des-journalistes.

4 International Fact-checking Network (IFCN Poynter) https://www.poynter.org/channels/fact-checking/

5 Phillips Whitney, The Oxygen of Amplification : Better Practices for Reporting on extremists, antagonists and manipulators, Data & Society, février 2018

6 Selon les chercheurs de Yale, 14,8% des 5000 Américains exposés à une publication sur Facebook affichant l’avertissement « mis en question par des fact-checkers indépendants » demeurent convaincus de sa véracité, alors que la même publication sans alerte était jugée crédible par 18,5% du panel.

7 Etude menée aux Etats-Unis en 2016 par des chercheurs des Universités de New York et de Princeton, publiée en janvier 2019.

Des robots au service du grand âge

La robotique offre des solutions pour améliorer le quotidien des seniors au grand âge et pour épauler les soignants qui les accompagnent.

Il n’est plus rare de croiser un robot dans une maison de retraite. Des expérimentations sont désormais initiées dans chaque région.

Pionnière en France dès 2015, la ville d’Issy-les-Moulineaux envoie le robot humanoïde Nao (mis au point par une entreprise française rachetée par le japonais Softbank) en mission au sein de ses établissements pour personnes âgées

A l’EHPAD Lasserre, Nao est devenu la coqueluche des pensionnaires, à qui il dispense ponctuellement des cours de sport adaptés au grand âge : du haut de son demi-mètre, le robot parlant fait la démonstration des mouvements à effectuer, et rythme l’exercice en respectant les instructions qu’il a collectées au préalable auprès du responsable d’animation.

Le robot n’intervient jamais seul : trois professionnels – le responsable d’animation de l’établissement, une psychologue et un technicien en robotique - encadrent cet atelier sportif, qui mobilise une seule personne lorsqu’il est dirigé par un humain.

Les séances animées par le robot font salle comble, et les participants se montrent alors particulièrement appliqués. Pour certains seniors au grand âge, il est en effet plus facile de recevoir des consignes de la part d’un robot que d’un homme qui pourrait être leur petit-fils. D’autres se réjouissent d’interagir avec une technologie de pointe, novatrice et internationale, et se sentent ainsi « dans le coup ».

Cette génération découvre les progrès de la robotique émerveillée : une machine qui parle, qui danse et qui « regarde » ses interlocuteurs avec de grands yeux colorés a quelque chose de magique. Le robot ne génère aucune réminiscence chez cette classe d’âge, peu sensibilisée aux craintes actuelles liées à l’essor de la robotique (concernant les éventuelles destructions massives d’emplois par exemple).

Des machines magiques, voire câlines

Si le fabricant de jouets américain Hasbro et le japonais Sega commercialisent auprès du grand public des robots-compagnons qui prennent la forme d’un chat, d’un chien, d’un hamster ou encore d’un perroquet, les constructeurs de robots destinés aux maisons de retraites préfèrent donner à leurs machines intelligentes une apparence qui ne risque pas d’évoquer chez la personne âgée le souvenir - parfois douloureux - d’un animal de compagnie.

Ainsi, le robot-peluche Paro, imaginé en 2005 pour les malades d’Alzheimer par le Japonais Takanori Shibata, a pris les traits d’un phoque. Arrivé en France en 2012, il vise à stimuler les réactions empathiques de l’utilisateur : sa fourrure soyeuse apporte bien-être et décontraction, il manifeste sa joie et s’étire de plaisir quand on le caresse, et il gémit et pleure si on lui tire les moustaches.

Les ergothérapeutes (i.e. : professionnels paramédicaux experts des technologies adaptées aux personnes âgées) valident en général l’utilisation de ces robots par les personnes souffrant d’Alzheimer (même si chaque situation doit faire l’objet d’une recommandation spécifique) : celles-ci apprécient la douceur et l’échange non-verbal - comme avec un animal – tout en se préservant d’un risque de blessure : en effet, elles oublient parfois que tirer les poils d’un animal suscite une douleur… les exposant alors à une réaction de défense, griffure ou morsure.

Des projets actuellement en développement offriront à l’avenir des solutions d’accompagnement des seniors plus variées. Par exemple, la start-up parisienne Wandercraft met au point un exosquelette pour rendre leur liberté de mouvement aux personnes à mobilité réduite, qui permettra aux seniors de se déplacer sans canne, ou de porter des objets sans douleur. Il pourra également faciliter la toilette d’une personne alitée : grâce à cet outil robotisé qui décuple la force des bras, un soignant sera capable d’officier seul sans effort, et sans avoir à solliciter l’aide d’autres intervenants. De quoi soulager les professionnels dans les maisons de retraites, où le manque de personnel est criant, comme celui des aidants à domicile.

A l’avenir, des robots-aidants au quotidien ?

Vivre chez soi le plus longtemps possible - le premier souhait exprimé par les seniors dans l’ensemble des études et sondages réalisés ces dernières années – deviendra possible au grand âge grâce à une nouvelle génération de robots.

Parmi eux, le robot-majordome Leenby, conçu par la société Cybedroid basée à Limoges, est capable de faire la conversation à la personne âgée, de lui rappeler l’heure de prise de ses médicaments, de l’aider à se relever après une chute, et de prévenir les secours si besoin.

La technologie est au point, mais l’entreprise s’interdit de le commercialiser aux seniors du fait de l’absence de cadre réglementaire concernant l’utilisation des robots : les responsabilités respectives du constructeur et de l’utilisateur n’étant pas encore définies par la loi, les sociétés d’assurance ne sont pas en mesure de couvrir le risque d’accident.

En attendant que le législateur se penche sur cette question, d’autres solutions sont d’ores-et-déjà expérimentées.

Ainsi, à Calais, la start-up Unaide accompagne actuellement le retour à domicile de seniors en grande perte d’autonomie qui étaient jusqu’alors hébergés en établissement, grâce à son assistant intelligent. Bardé de capteurs, il écoute les bruits du domicile en permanence pour détecter une situation anormale : dans ce cas, il échange avec le senior pour vérifier si tout va bien, et il prévient le soignant référent à proximité si l’alerte n’est pas levée. Les données collectées sont sécurisées en étant stockées au domicile de l’utilisateur.

Quelle que soit leur forme, ces robots contribueront à améliorer l’accompagnement des seniors ayant besoin de soutien voire de soins (qui seront 1,6 million en France en 2030 et 2,45 millions en 2060) aux côtés des hommes et des femmes qui les aident au quotidien.

Face à la nécessité de repenser le financement cet accompagnement, le président de la République Emmanuel Macron souhaite le vote d’une réforme d’ici à la fin de l’année. Les robots ouvrant des pistes pour réduire le coût de prise en charge de la perte d’autonomie, tant pour les bénéficiaires que pour les finances publiques, qui couvrent 80% du montant total.

Des applications au secours des consomm'acteurs

Des dizaines d’applications mobiles aident le consommateur à transformer son achat en un acte d’engagement citoyen en faveur de la qualité de l’alimentation ou de la préservation de l’environnement. Mais tous ces guides ne se valent pas.

A l’heure où la défense de l’environnement mobilise en masse au niveau mondial, de nombreux outils numériques aident les consommateurs citoyens à agir. Les réseaux sociaux permettent de dénoncer publiquement les produits de mauvaise qualité, mais aussi de s’informer en consultant des études scientifiques, indépendantes et fiables, et de prendre connaissance des appels à l’action des militants pour la planète de tous âges, comme celui de l’adolescente Suédoise Greta Thunberg1 qui a initié la Grève mondiale pour le climat2.

Les plateformes numériques permettent de populariser rapidement des pétitions en ligne, certaines récoltant plus de 2 millions de signatures en seulement trois semaines3. Quant aux applications mobiles, elles accompagnent les consommateurs désireux d’acheter « responsable » jusque dans les rayons des supermarchés. Ces applications-guides agrègent des bases d’informations pour aider le consomm’acteur à donner une dimension militante et politique à son acte d’achat.

Bien sûr, les citoyens n’ont pas attendu l’essor des technologies digitales pour protester et agir contre les entreprises qui fabriquaient des produits de mauvaise qualité ou qui n’assuraient pas des conditions de travail acceptables. Malheureusement, le boycott économique était un moyen de pression efficace au siècle dernier.

Désormais, « dire non ne suffit plus », affirme la journaliste et militante américaine Naomi Klein4 qui analyse depuis deux décennies l’action citoyenne face aux puissances économiques (entreprises et états). Selon elle, le modèle économique actuel - qu’elle qualifie de « capitalisme débridé » - ne permet pas d’assurer un avenir durable au niveau mondial, et il ne pourra être transformé que grâce à l’engagement des citoyens, et à leur action continue et volontaire.

Un simple scan pour s’informer sur des centaines de milliers de produits

Les applications mobiles destinées à aider le consommateur à mieux s’informer sur les produits et privilégier des achats responsables ont commencé à apparaître en nombre dès 2015. Les plus populaires référençaient les produits « Made in France » ou encore les fruits et légumes de saisons. Mais la plupart des applications mobiles d’aide à la consommation proposaient alors surtout d’identifier le meilleur tarif parmi différentes enseignes de commerçants.

Aujourd’hui, les attentes de consommateurs ont changé, et les applications mobiles se sont perfectionnées : elles proposent désormais d’accéder à une mine d’informations sur la composition d’un produit, sa provenance, ou encore sa valeur nutritionnelle, simplement en scannant son code-barre grâce à l’appareil photo de son smartphone.

Par exemple, Yuka, l’une des applications les plus téléchargées sur l’App Store d’Apple en 2018, renseigne l’acheteur sur 500 000 produits alimentaires et cosmétiques. Le scan du code-barre d’un paquet de biscuit ou d’une bouteille de shampoing fait apparaître sur l’écran du smartphone un avis global sur le produit, formulé en un mot (bon, médiocre ou mauvais) et une couleur (vert, orange ou rouge). Chacun peut ainsi se faire en quelques clics son opinion sur un produit avant de l’acheter.

Pour connaître les justifications de ce verdict, le consommateur peut consulter une fiche détaillée du produit qui mentionne et quantifie ses points forts – notamment ses différents apports nutritionnels - et alerte sur ses points faibles voire ses dangers – comme la quantité d’additifs indésirables. Pour les cosmétiques, les composants chimiques aux noms cryptiques sont accompagnés d’un code couleur précisant leur niveau de toxicité potentiel : il est ainsi plus aisé de faire son choix entre deux produits, quand l’un contient du « propylparabène » (rouge : risque élevé) et l’autre du « méthylparabène » (jaune : risque faible).

L’application QuelCosmétique fonctionne sur le même principe, et permet d’afficher uniquement les produits sans risque, par catégorie (gel douche, crèmes pour le visage, etc.). Open Food Facts mentionne des informations supplémentaires, telles que le pays d’origine des ingrédients et les labels attribués au produit. Parmi les dizaines d’autres applications guides à la consommation disponibles, certaines sont plus spécialisées : dédiées aux produits sans gluten par exemple, ou aux aliments vegans (i.e. : sans aucun composant d’origine animale), ou encore à l’authenticité de l’appellation d’origine contrôlée (AOP) mentionnée sur une bouteille de vin.

Des sources d’information faillibles

Les sources d’information sont hétérogènes et ne sont pas toutes de même qualité. Les unes sont éditées par des organisations non gouvernementales ou à but non lucratif : c’est le cas notamment de QuelCosmétique, piloté par l’association UFC-Que Choisir et d’Open Food Facts, gérée par un collectif de citoyens et ouvert à toute contribution collaborative.

D’autres sont alimentées par des institutions publiques, comme Nutri-Score, conçu par Santé Publique France sous la houlette de la direction générale de la Santé à partir des travaux du chercheur Serge Hercberg, et des études de l’Anses et du Haut Conseil de Santé Publique. Enfin, ces applications-guides peuvent aussi émaner d’entreprises privées spécialisées dans le numérique, et financièrement indépendantes des fabricants des produits qu’elles évaluent : parmi elles, Yuka permet à chaque consommateur de contribuer à sa base de données. Toutes ces applications apportent une information fiable et indépendante.

La fiabilité de l’évaluation est moins certaine quand les applications sont financées par les fabricants de produits eux-mêmes, et ce d’autant plus lorsque la marque qui finance cette application reste masquée. C’est le cas de Num-Alim, un projet soutenu par l’Association nationale des industries alimentaires5. Présentée en novembre dernier, cette base de données en cours de développement ambitionne de compiler les informations nutritionnelles et l’origine géographique des produits, mais aussi les habitudes alimentaires des Français, et de devenir une interface de dialogue entre les agriculteurs et les industriels. « Il ne faut pas que ça serve d’alibi aux industriels pour omettre des informations utiles aux consommateurs sur les paquets des produits comme le système Nutri-score », a d’ores et déjà alerté le chercheur Serge Hercberg.

Enfin, toutes les applications-guides n’ont pas le même coût pour l’utilisateur. Certaines sont payantes (achat de l’application elle-même, et/ou abonnement pour consulter la base de données) mais la majorité d’entre elles sont gratuites. A une nuance près : celles qui exigent la création d’un compte utilisateur compilent et utilisent vos données. Le guide de consommation qu’elles offrent est gratuit, mais c’est alors vous le produit.

1 Voir son discours à la COP 21, en décembre 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=Bypt4H8K5dI

2 Le vendredi 15 mars 2019, les lycéens du monde entier ont séché les cours pour manifester pour la défense de la planète. Selon Fridaysforfuture.org, plus de 2 000 rassemblements ont été organisés dans le monde, dont 212 en France.

3 Intitulée « l’affaire du siècle », la pétition mise en ligne par quatre ONG (Greenpeace, la Fondation pour la nature et l’Homme (FNH), Oxfam et l’association Notre affaire à tous) le 18 décembre propose d’attaquer l’Etat en justice pour « inaction climatique ». Elle est à ce jour en France la pétition qui a reçu le plus grand nombre de soutiens, avec 2,17 millions de signataires en mars 2019.

4 Auteur de No Logo (2001), elle développe cette thèse dans Tout peut changer (octobre 2016) et Dire non ne suffit plus (novembre 2017).

5 L’Ania regroupe des industriels de toutes tailles, des TME aux grands groupes.

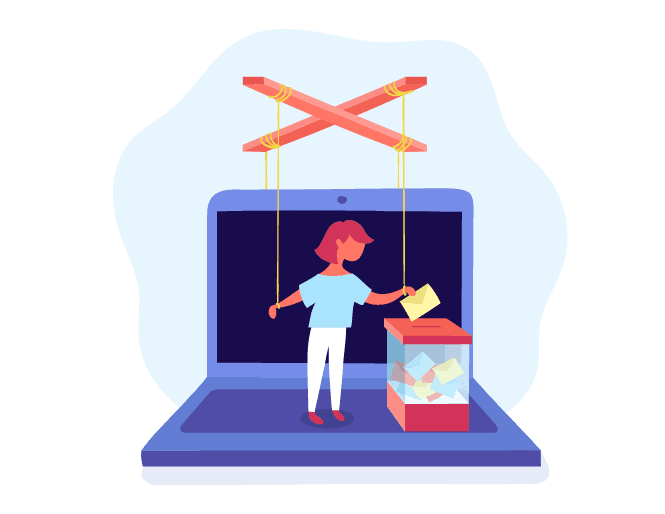

Numérique et démocratie : les liaisons dangereuses ?

Le numérique peut encourager les plus jeunes à voter et favoriser l’implication des citoyens dans les décisions politiques. Mais il est aussi un outil de prédilection pour les manipulateurs d’opinion.

A l’instar de Tinder, une application propose à chacun de trouver l’élu… parmi les candidats au Parlement européen.

Lors des dernières élections européennes1, l’association Vote&Vous a co-construit avec 15 partis européens un quiz interactif d’information sur leurs programmes abordant des sujets variés : le réchauffement climatique, l’immigration, le mariage homosexuel, le libéralisme économique, l’interdiction du glyphosate, programme Erasmus, taxation des GAFA, référendum européen, égalités salariales homme-femme ou encore le salaire minimum dans l’Union européenne.

Le citoyen connecté se prononçait en accord ou non avec les propositions présentées, puis hiérarchisait celles qu’il avait retenues, et l’application lui indiquait le candidat idéal. Dans le même but, les dix items du questionnaire à choix multiples WeEuropeans conçu par l’association Make.org proposaient aux internautes d’identifier le bulletin à glisser dans l’urne, et cela en moins de dix minutes.

D’autres plateformes numériques ont fleuri sur la Toile peu avant le scrutin pour en présenter les enjeux de façon ludique, telles que Citizen’s app - mise au point par le Parlement européen - ou encore PopEurope. Celle-ci a été imaginée par la Maison de l’Europe pour sensibiliser les primo-votants et les inciter à prendre part au débat démocratique.

En effet, les trois-quarts des citoyens de moins de 35 ans n’avaient pas exercé leur droit de vote lors des élections européennes de 2014.

De même, en 2017 en France, les jeunes de 18 à 29 ans - bien que très majoritairement inscrits sur les listes électorales (85%) - avaient boudé les urnes : selon l’Insee, seuls deux sur dix avaient participé à tous les tours de la présidentielle et des législatives, contre 35% de l’ensemble des électeurs. Or, en mai dernier, la participation record des jeunes a déjoué les prévisions des sondeurs : 40% des électeurs de moins de 35 ans ont voté (avec un taux de participation globale en hausse, à 51,5%) selon Ipsos.

Les applications, podcasts et autres outils numériques d’information sur le débat démocratique en Europe ont donc sans doute atteint leur objectif, même si cette participation record des jeunes – qui a profité en premier lieu à la liste Europe Ecologie Les Verts2 - s’inscrit dans une mobilisation plus large en faveur de la défense de l’environnement et du climat.

Au-delà des élections, des outils pour co-construire les règles de vie de la cité

Le numérique facilite en effet la constitution de groupes d’influence citoyens et l’organisation d’actions comme les rassemblements et les pétitions. Il offre également un espace d’échange et de proximité avec les élus, qui l’utilisent pour soutenir les actions citoyennes locales IRL3.

Ainsi, le Conseil régional Centre-Val-de-Loire a instauré le Printemps citoyen : réunis sur une plateforme numérique ouverte aux propositions des associations locales, cette initiative dédiée au débat démocratique sur des sujets de société a compté cette année 71 événements sur le territoire régional qui ont réuni 4 200 personnes.

Le numérique permet aussi d’impliquer les citoyens dans la création de nouveaux services publics : la Région Bretagne a ainsi initié en avril dernier un datathon ouvert à tous et un incubateur dédié à l’expérimentation de nouvelles propositions de services publics par des start-ups locales.

De même, au niveau national, le gouvernement a lancé plusieurs consultations depuis un an pour recueillir les propositions des citoyens : sur l’accompagnement des seniors au grand âge dans le cadre d’une réforme de la santé, ou encore sur la démocratie, le pouvoir d’achat et la transition écologique dans le cadre du Grand Débat.

Ces consultations ambitionnent de nourrir la décision politique grâce au principe d’intelligence collective : conçues par l’ensemble de la société, les mesures seraient plus représentatives des idées de tous, plus consensuelles, plus justes aux yeux de chacun, mieux adaptées à la réalité du quotidien, et donc plus efficientes.

L’espace démocratique en ligne n’échappe pas aux tentatives de manipulation

Depuis son origine, Internet poursuit l’ambition de permettre un espace ouvert à tous, inclusif, libre et partagé. Les réseaux sociaux se veulent des espaces de débat permanents et collectifs, capables de favoriser la construction démocratique. Mais cet idéal rencontre des obstacles dans les faits, à commencer par les difficultés d’accès à l’outil numérique.

En effet, selon le Credoc, l’illectronisme concernerait 13 millions de Français soit 20 % de la population4. Les espaces numériques dédiés au débat démocratique excluraient donc de fait un citoyen sur cinq.

Par ailleurs, les réseaux sociaux, envisagés d’abord comme des plateformes de construction d’idées et de propositions grâce au dialogue argumenté entre le plus grand nombre d’internautes, ont été envahis par le pugilat et la propagande.

Le système de recommandation de contenus en vigueur sur les réseaux sociaux, qui repose sur la suggestion par les algorithmes de contenus similaires à ceux déjà consultés, empêche l’internaute de découvrir et d’explorer des propositions différentes de ses opinions déjà formées, et l’enferme dans une vision étriquée qui tend alors à se radicaliser au fil du temps.

De plus, le pseudonymat en vigueur sur ces plateformes - qui est garant de la liberté d’expression des minorités – facilite la diffusion des idées militantes dans le but d’orienter les convictions des citoyens en période électorale.

Le chercheur indépendant Baptiste Robert, qui tweete sous le pseudonyme « Elliot Alderson », a ainsi montré dans une enquête publiée par Mediapart en avril dernier, que les partis politiques français ont eu recours aux faux comptes sur les réseaux sociaux pour populariser leurs programmes en amont des élections européennes.

Lors de l’élection présidentielle aux Etats-Unis en 2016, le scandale Cambridge Analytica a montré que les réseaux sociaux pouvaient même devenir l’instrument de diffusion de « fake news » au bénéfice d’un candidat.

Former les citoyens de demain grâce à l’éducation aux médias numériques

Si rien de tel n’a été observé en France jusqu’à présent, les récents progrès des technologies numériques décuplent les risques de manipulation : l’intelligence artificielle permet aujourd’hui de créer de toutes pièces un discours vidéo semblant authentique, tel que celui mettant en scène l’ancien président américain Barack Obama insultant son successeur Donald Trump5.

A court terme, les campagnes électorales risquent d’être parasitées par ces « deep fake ». Les citoyens qui y seront confrontés sont aujourd’hui sur les bancs des écoles (voire des collèges ?). L’Education nationale est en première ligne pour les former à développer leur esprit critique face aux contenus diffusés par les plateformes numériques, où les frontières du savoir et de l’imposture sont de plus en plus floues.

1 Du 23 au 26 mai 2019 en Europe (le 26 en France)

2 En France, la liste EELV est arrivée troisième. Elle ressort en tête chez les jeunes, réunissant 28% des suffrages exprimés chez les jeunes de 25 à 34 ans et 25% chez les jeunes de 18 à 24 ans selon Ipsos.

3 In real life (dans l’environnement physique, par opposition à la sphère numérique)

4 https://www.mesdatasetmoi-observatoire.fr/article/illectronisme-une-fracture-sociale-ineffacable

Faceapp, test ADN : à quoi consent-on pour s'amuser ?

Les applications récréatives sur les réseaux sociaux et les analyses d’ADN exigent la divulgation des données biométriques, les plus personnelles qui soient.

L’été est propice aux activités récréatives et beaucoup d’utilisateurs ont choisi cette période pour découvrir les traits de leurs visages vieillis de quelques années en téléchargeant l’application mobile Faceapp, ou encore pour parcourir les secrets de leur ADN dévoilés par une entreprise spécialisée moyennant quelques dizaines d’euros. La curiosité que suscitent ces expériences suffit à donner envie de se prêter au jeu, dont on pressent d’emblée qu’il aura de quoi engendrer un fou rire, des rêveries voire des discussions passionnées sous les parasols.

Leurs conditions d’utilisation - rédigées sous une forme juridique des plus rébarbatives, on les accepte machinalement sans les lire : notre consentement est de toute façon nécessaire pour accéder à ces services divertissants. Et c’est ainsi que l’on abandonne tous droits sur nos données personnelles les plus intimes et les plus précieuses qui soient : nos données biométriques. Par définition, celles-ci nous collent à la peau pour la vie : on peut changer d’identité, mais pas d’ADN, ni de visage (sauf en ayant à recours à des opérations de chirurgie esthétique lourdes et coûteuses). Les entreprises qui proposent ce type d’applications et de tests ludiques ne cachent pas qu’elles collectent, conservent et commercialisent ces données, sans toutefois préciser à qui et dans quel but.

Les conditions d’utilisation de l’application Faceapp mentionnent explicitement que l’internaute cède tous ses droits sur la photo qu’il transmet pour servir de support au filtre de vieillissement par intelligence artificielle, et que la photo et l’image créée seront conservées pendant 48h et pourront être vendues à des tiers à toutes fins, notamment commerciales. D’autres données – comme le nom de l’utilisateur – sont également recueillies.

Un consentement vraiment libre ?

Malgré ces contraintes, Faceapp revendique plus de 100 millions de téléchargements depuis sa création en 20171, dont 12,7 millions entre le 10 et le 18 juillet dernier, après que des célébrités – comme le rappeur Drake, très populaire chez les jeunes – ont publié les images de leurs visages vieillis sur les réseaux sociaux, où un #AgingChallenge a connu une viralité aussi massive qu’immédiate.

Aux Etats-Unis, le succès de cette application éditée par l’entreprise russe Wireless Lab OOO a alarmé le Parti Démocrate, échaudé par l’affaire Cambridge Analytica2 : il a demandé à ses membres de ne pas utiliser cette application, redoutant une manipulation lors de l’élection présidentielle américaine en 2020. Le sénateur démocrate américain Chuck Schumer a même adressé un courrier au FBI pour solliciter l’ouverture d’une enquête sur les éventuels risques induits pour la sécurité nationale, et à la Commission fédérale du Commerce pour évaluer les garde-fous à mettre en place pour veiller au respect de la vie privée des citoyens américains.

En Europe, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de 2016 protège les internautes contre toute utilisation non souhaitée de leurs données en exigeant des géants du numérique qu’ils recueillent leur consentement. Responsable de l’application du RGPD en France, la Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL) souligne que ce consentement doit être recueilli « par un acte positif clair3 par lequel la personne concernée manifeste de façon libre, spécifique, éclairée et univoque son accord ».

Pour autant, cocher une case ou cliquer sur un bouton « j’accepte » ne signifie pas que l’utilisateur a bien pris connaissance de ce qu’il concède, ni qu’il a compris les enjeux que suppose l’envoi d’une simple photo, ou d’un échantillon de salive. De nombreux Français ont ainsi frotté l’intérieur de leur joue avec un coton-tige avant de l’envoyer aux Etats-Unis pour décryptage, sans même savoir que l’analyse d’ADN est interdite en France et qu’ils s’exposent ainsi à une amende de 3750 euros.

Votre don d’ADN est conservé dans des bases de données géantes d’entreprises privées

La promesse de ces tests fait rêver l’utilisateur : les réseaux sociaux véhiculent une légion de vidéos émouvantes montrant la rencontre de cousins qui ne se connaissaient pas, d’enfants abandonnés qui retrouvent leurs parents, ou de suprémacistes blancs qui révisent leurs convictions en apprenant qu’une part de leur génome vient de souche africaine.

Les laboratoires spécialisés dans ces tests (comme AncestryDNA, 23andMe, MyHeritage DNA, HomeDNA, Living DNA, Veritas Genetics…) y trouvent aussi leur compte : outre les frais d’analyse de l’échantillon facturés à l’utilisateur (entre 70 et 100 euros), ils perçoivent des revenus des groupes pharmaceutiques à qui ils revendent ces échantillons conservés dans des bases de données colossales : ainsi, à elle seule, la société MyHeritage détient 92 millions de comptes individuels, répertoriant des données généalogiques et d’ADN.

La plupart des entreprises testeuses d’ADN proposent en effet de déterminer les origines ancestrales des ADN qui leur sont adressés, en détectant des zones géographiques de vie des aïeux lointains ou des éventuelles traces d’ADN de l’homme de Néandertal, voire de déterminer si la personne a des ancêtres juifs. Ce dernier point d’analyse est fourni automatiquement par certaines sociétés, sans que le requêteur en ait fait la demande, ce qui fait débat : du point de vue européen, la religion est une donnée personnelle hautement confidentielle.

Quelques entreprises se penchent en outre sur les risques de maladie marqués sur les gènes testés : c’est à la suite d’une telle analyse, pointant un risque de développement d’un cancer du sein, que l’actrice Angelina Jolie a décidé de pratiquer une masstectomie préventive. Des chercheurs s’inquiètent de la généralisation de ces tests, estimant qu’ils peuvent pousser à des interventions chirurgicales non nécessaires, ou à révéler des origines familiales insoupçonnées pouvant remettre en question l’histoire familiale.

De plus, l’exactitude de ces tests est contestée par de nombreux experts, et par le simple fait qu’un même échantillon testé dans deux laboratoires différents peut générer des conclusions différentes. En conséquence, il est recommandé de discuter le bilan reçu avec un professionnel, en particulier sur les prédictions d’ordre médical.

Un business lucratif qui profite aux laboratoires pharmaceutiques

Les bases de données colossales constituées par les entreprises testeuses d’ADN sont mises à disposition des laboratoires pharmaceutiques pour leur permettre de mieux connaître le potentiel de développement de différentes pathologies au sein de la population, et pour alimenter les recherches sur des maladies comme Parkinson ou Alzheimer. Il est possible de s’opposer à cette utilisation, et les utilisateurs européens, couverts par le RGPD, peuvent également demander la destruction de leur test après analyse et la non-commercialisation des résultats, ce que les laboratoires s’engagent à respecter (sans toutefois fournir de preuve).

Toutefois, la plupart d’utilisateurs de tests ADN (80% des clients de 23andMe par exemple) acceptent sciemment de fournir leur échantillon à des laboratoires dans l’espoir de participer à faire progresser la science. Ils cèdent ainsi tous droits de leurs données biométriques sur la foi d’une promesse, mais sans que l’utilisation exacte qui en sera faite ne soit précisée.

La biométrie est au cœur des nouvelles technologies pour la sécurité

Actuellement, on n’imagine guère à quels risques on s’expose en diffusant notre ADN ou les traits de nos visages. Pourtant, ces données collectées par des entreprises privées peuvent d’ores-et-déjà être utilisées pour exercer des programmes d’intelligence artificielle, notamment des algorithmes de reconnaissance faciale. Ces technologies commencent à donner lieu à des solutions commercialisées pour garantir la sécurité – collective ou individuelle.

Cette année, la Ville de Nice a expérimenté avec succès un programme de reconnaissance faciale pour autoriser ou non l’accès au site du Carnaval avec le concours de 1000 citoyens volontaires. Cette technologie pourrait séduire les 3500 municipalités françaises qui ont installé des dispositifs de vidéosurveillance pour garantir la sécurité de leur espace public. Une telle généralisation est déjà mise en place en Chine, ne manquant pas de soulever des inquiétudes quant aux libertés individuelles face à cette surveillance permanente d’individus identifiables à tout moment dans la rue. La Ville de San Francisco s’en méfie au point d’avoir interdit l’implantation des technologies de reconnaissance faciale sur son territoire.

De nombreux autres usages des données biométriques ne manqueront pas d’apparaître dans les prochaines décennies (avec des solutions de paiement par empreinte digitale par exemple). Un consentement au partage de nos données biométriques accordé aujourd’hui sans réflexion pour se divertir quelques minutes pourrait avoir à l’avenir des conséquences bien moins sympathiques.

1 Faceapp propose également des filtres pour transposer un visage féminin en traits masculins (et vice versa) ou encore pour changer la couleur de peau d’une personne.

2 Le documentaire « The Great Hack » (Netflix) détaille cette affaire qui concerne l’utilisation des données personnelles (convictions politiques) de 87 millions d’Américains collectées sur Facebook afin d’influencer l’élection présidentielle américaine de 2016 au profit de Donald Trump.

3 Le consentement n’est donné que lorsque l’internaute fait une action (telle que cocher une case ou cliquer sur un bouton « j’accepte » par exemple)

Tous diffuseurs de fake news malgré nous ?

Le fonctionnement des réseaux sociaux et le manque de connaissances contribuent à la propagation des infox.

Qui n’a jamais partagé une fausse nouvelle, par conviction ou en toute bonne foi ?

Les infox font désormais partie du quotidien des internautes, et leur production est devenue une industrie globalisée, aux répercussions massives tant dans la sphère politique qu’économique.

Ce sont des fake news qui ont permis d’influencer l’élection présidentielle aux Etats-Unis en 2016 (scandale Cambridge Analytica). En 2013, c’est une rumeur prétendant que Barack Obama – alors président des Etats-Unis - avait été blessé dans une explosion qui avait fait chuter les cours de bourse à Wall Street, entraînant une perte de valeur de 130 milliards de dollars en quelques minutes.

Au-delà des instigateurs d’infox, qui cherchent sciemment à opérer une manipulation de masse pour servir leurs intérêts parfois avec l’aide d’entreprises spécialisées dans l’influence en ligne, certains diffusent des fake news pour gagner leur vie. C’est le cas pour une cohorte de travailleurs du clic. Ils sont les rouages indispensables de la propagation d’infox, et sont rémunérés seulement quelques dollars – une fortune pour les résidents des pays émergents.

Selon le chercheur Antonio Casilli 1, des plateformes de création et de diffusion de contenus, telles que Fiverr, permettent ainsi de produire une campagne de désinformation à grande échelle à partir de 5 dollars. Selon lui, d’autres plateformes d’aide aux entreprises, comme Amazon Mechanical Turk créée en 2006, qui rémunèrent la participation des internautes entre 1 et 15 cents pour répondre à un sondage en ligne par exemple, contribuent également à la circulation des fake news.

La surreprésentation des fake news sur les réseaux sociaux est due aux partages humains

Les infox pullulent sur Internet, et notamment sur les réseaux sociaux. Dans une étude publiée en 2018, des chercheurs américains du Massachusetts Institute of Technology (MIT) 2 ont recensé 126 000 propagations de rumeurs et fausses informations 3 en langue anglaise sur Twitter entre 2006 et 2017, impliquant 3 millions de personnes et plus de 4,5 millions de partages.

Selon eux, les fausses nouvelles - à propos de la politique, de légendes urbaines ou de la science - sont plus virales et se répandent plus largement et plus vite que les informations authentiques : « Alors que la vérité est rarement diffusée à plus de 1 000 personnes, le 1 % des principales fake news est régulièrement diffusé auprès de 1 000 à 100 000 personnes. (…) La vérité met six fois plus de temps que la rumeur à atteindre 1 500 personnes. »

Des faux comptes sur les réseaux sociaux et des « bots » sont utilisés pour propager ces fakes news. Mais selon eux, les technologies d’automatisation du partage de contenus propagent autant de fake news que d’informations véridiques : ce sont donc les actions humaines qui accélèrent la diffusion des infox, et non les robots. Ainsi, du fait des posts des internautes de chair et d’os, une fake news a 70 % de chances de plus qu’une vérité d’être partagée en ligne.

Originalité et émotions : les ressorts de la viralité des infox

La viralité des infox tient d’abord à leur caractère original : la nouveauté attire l’attention humaine 4, comme l’ont montré les chercheurs en informatique de l’Université de Californie du Sud (USC) Laurent Itti et Pierre Baldi, car elle implique un changement de notre représentation du monde, et par conséquent elle est moteur d’action.

Elle nous apparaît comme utile et a donc intérêt à être partagée. Mais au-delà du caractère novateur – puisque créé de toutes pièces – de l’infox, la viralité des fake news s’explique également par les émotions qu’elles suscitent : le dégoût, la peur et la surprise 5.

La réaction émotionnelle est en effet inhérente au fonctionnement des réseaux sociaux : pour participer à la conversation globale, il faut répondre rapidement, c’est-à-dire « à chaud », sans recul. L’émotion prend alors le pas sur le raisonnement.

A l’heure de l’apologie de la réactivité et de la promptitude à commenter, on en arrive même à partager des contenus qu’on n’a pas lus : 59 % des liens partagés ne sont jamais cliqués, autrement dit les internautes qui les partagent n’ont consulté que le titre du contenu, selon une étude menée par l’INRIA et l’Université de Columbia 6.

La fiabilité perçue d’un contenu dépend de qui nous le recommande

Or, l’effet de recommandation est puissant : une étude aux Etats-Unis publiée en 2017 7 a montré qu’un contenu partagé sur les réseaux sociaux par un ami nous apparaît comme étant plus fiable que le même contenu partagé par une personne inconnue, mais également comme vecteur d’informations plus digne d’intérêt et de re-partage.

Ainsi, un même contenu diffusé sur Facebook – par exemple un article publié par l’agence de presse Associated Press – a été jugé fiable par 52 % des répondants à l’enquête lorsque le lien a été partagé par une personne de confiance, mais par 32 % seulement lorsque le lien a été partagé par une personne dont ils se méfient, alors que la source de l’information – identique dans les deux cas – était mentionnée.

L’éducation aux médias comme solution à la désinformation, à tout âge

Dès lors, la culture et les croyances de celui qui partage jouent un rôle important dans le type d’informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Or, les fausses convictions sont fréquentes : un Français sur cinq adhère en effet à au moins cinq théories du complot, selon un sondage réalisé en décembre 2018 8.

Cette vulnérabilité face aux thèses complotistes décroît avec le niveau de diplôme, mais également avec l’âge : elle touche 28 % des jeunes, mais seulement 9 % des plus de 65 ans. Pour autant, les digital natives partagent moins d’infox que les « digital immigrants » : les internautes de plus de 65 ans partagent en moyenne 7 fois plus d’infox que les plus jeunes, selon une étude américaine sur la propagation de fake news sur Facebook en période électorale 9.

Une des hypothèses avancées pour expliquer ce constat est que les aînés ne connaissent pas toujours les codes des réseaux sociaux et peuvent ainsi considérer des parodies de façon littérale : en effet, les articles humoristiques diffusés par des sites dédiés à la dérision (Le Gorafi ou NordPresse par exemple) adoptent les mêmes chartes graphiques que les médias traditionnels. Or, les seniors sont de plus en plus nombreux à rejoindre les réseaux sociaux, et ils s’y montrent plus actifs que la moyenne.

L’essor des fake news pourrait ainsi perdurer. Pour endiguer la désinformation massive, l’éducation aux médias et aux réseaux sociaux apparaît donc comme une priorité, et ce à tout âge !

1 http://www.casilli.fr/tag/fake-news/

2 VOSOUGHI Soroush, ROY Deb, ARAL Sinan, The spread of true and false news online, Science n°359, mars 2018 : https://www.americanvoiceforfreedom.org/wp-content/uploads/2018/03/The-spread-of-true-and-false-news-online.pdf

3 L’identification comme infox a été réalisée par six plateformes de vérifications de faits : snopes.com, politifact.com, factcheck.org, truthor-fiction.com, hoax-slayer.com, and urbanlegends.about.com

4 ITTI Laurent, BALDI P, Bayesian surprise attracts human attention, Vision Res n°49, 2009.

5 VOSOUGHI Soroush, ROY Deb, ARAL Sinan, The spread of true and false news online, Science n°359, mars 2018.

6 GABIELKOV Maksym, RAMACHANDRAN Arthi, CHAINTREAU Augustin, LEGOUT Arnaud, « Social Clicks : what and who gets read on Twitter ? », INRIA, juillet 2016.

7 « Who shared it ? How Americans decide what news to trust on social media », menée par Media Insight Project à l’initiative de l’American Press Institute, mars 2017.

8 Enquête réalisée par l’Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès et Conspiracy Watch à propos de l’accident de Lady Diana, les vaccins, les Illuminatis, les « chem trails » ou encore la mission Apollo sur la Lune.

9 GUESS Andrew, NAGLER Jonathan, TUCKER Joshua, Less than you think : prevalence and predictors of fake news dissemination on Facebook, Science Advances vol. 5 n°1, janvier 2019.

24 heures dans la vie d'une famille connectée

Les Français passent un tiers de leur journée connectés à Internet. En fonction des âges, les usages et les équipements utilisés varient. Suivez le quotidien de trois membres fictifs d’une famille représentative de nos habitudes en ligne.

6h30, presque un tiers d’une journée. C’est le temps que les Français passent en moyenne chaque jour sur Internet. En plus d’établir ce chiffre, le premier Baromètre digital BNP Paribas-CSA Research, publié en novembre dernier, a cherché à comprendre comment nous surfons, sur quels sites et pour quels usages. Pour illustrer les conclusions de ce baromètre, nous avons imaginé une famille représentative des pratiques connectées en France, constituée de trois membres : Léa, l’adolescente hyperconnectée, son père Christophe, qui utilise Internet pour le travail autant que pour sa vie personnelle, et sa grand-mère Nicole. Voici le récit-fiction de leur journée.

Smartphone en main dès le réveil

7h00. Le réveil sonne. Léa, 17 ans, ouvre un œil et attrape son smartphone. Pas question de se lever avant de s’être connectée sur Facebook. 84% de ses amis sont inscrits sur ce réseau social, qui est l’application la plus utilisée par les mobinautes de tous âges. Comme 8 jeunes âgés de plus de 15 ans sur 10, autant dire tout le monde au lycée, elle ne peut pas envisager d’aller en cours sans avoir son smartphone dans la poche, et pour cause : c’est lui qu’elle utilisera principalement pour se connecter à Internet dans la journée. Pendant au moins 4 heures.

Avant de repousser la couette, Léa publie un selfie intitulé « pas envie d’aller en cours » sur Snapchat, le réseau social sur lequel la majorité de ses camarades sont inscrits, mais pas ses parents. Comme elle, 35% de ses camarades ont pris l’habitude de poster des photos d’eux sur les réseaux sociaux. Mais elle ne diffuse pas de clichés montrant ses proches. Seul un quart des jeunes le font.

Son père, Christophe, 47 ans, partage parfois quelques photos sur Facebook, mais c’est très occasionnel. Et comme près de la moitié des mobinautes, il restreint à ses seuls amis l’accès à ses images personnelles. Lui aussi débute sa journée sur son smartphone, mais il l’utilisera moitié moins de temps que sa fille au cours des prochaines 24 heures. Léa est de nouveau connectée, sur Instagram, pour poster une photo de la tenue vestimentaire qu’elle a choisi de porter ce jour-là.

En buvant son café, Christophe consulte une application de transport pour identifier le meilleur trajet pour se rendre à son premier rendez-vous client. Tout en évitant de préciser sa géolocalisation. Avant de se mettre en route, il consulte ses e-mails, usage fréquent pour la moitié des mobinautes, et il efface sans l’ouvrir ce courriel avec pièce jointe venant d’un expéditeur inconnu, pour éviter tout risque de piratage de ses données personnelles. Un coup d’oeil aux sites d’information, et il est temps de partir. Il attrape ses clés de voiture et son ordinateur portable professionnel, qui lui permettra de naviguer en ligne pendant 3 heures dans la journée. Après le déjeuner, de retour au bureau, il se connectera pendant 2h30, sur son ordinateur fixe cette fois, pour réaliser des opérations financières professionnelles. Entre deux dossiers, il consultera sa messagerie personnelle. Puis, comme trois utilisateurs professionnels sur dix, il utilisera Internet pour promouvoir son activité sur la page Facebook de l’entreprise, pour gérer ses déplacements professionnels, pour se tenir informé des meilleures pratiques dans son secteur, et pour stocker des fichiers. Il s’interdit de transférer des documents professionnels sur ses appareils personnels, par sécurité.

La journée au bureau touche à sa fin, et comme 20% des professionnels, Christophe s’accorde un moment au bureau pour traiter quelques affaires personnelles : gérer sa carrière sur LinkedIn, consulter son profil personnel sur Facebook, traiter une demande administrative ou encore faire un achat en ligne. Comme 97% des internautes qui possèdent un smartphone, Christophe est adepte du e-commerce. Il préfère ne pas enregistrer ses données bancaires sur les sites où il effectue ses achats, sauf sur ceux qu’il utilise souvent. Comme ce site de livraison de pizzas, où il passe commande pour le dîner du soir avec sa fille et sa mère, Nicole…

[* “97”, “des internautes qui possèdent un smartphone”, “achètent en ligne”, “” *]

De retour à la maison, il consulte son compte bancaire en ligne. Il fait pleinement confiance à sa banque pour garantir la sécurité de ses données – bancaires comme personnelles- plus encore qu’à son opérateur mobile. Mais il ne le fait pas n’importe où. Puis il se tourne vers sa tablette, qu’il utilise en moyenne 1h30 par jour pour lire les résultats sportifs ou se détendre en jouant à Candy Crush. Le « social gaming » séduit à tout âge ! Pendant ce temps, Léa est rivée à l’ordinateur familial. Comme 8 jeunes de moins de 25 ans sur dix, elle se rue sur Internet pour regarder la télévision et télécharger des films, des livres ou de la musique, ou pour regarder des films en streaming. Mais ce soir-là, elle suit un MOOC pour développer ses connaissances en dehors de l’école sur les sujets de son choix. Un quart de ses camarades sont inscrits à ces cours en ligne gratuits.

Internet n’est pas invité à table, si ce n’est dans la conversation.

La grand-mère, Nicole, estime que les risques sur Internet se sont accrus au cours des dix dernières années, et Léa acquiesce. Christophe, lui, fait partie des 10% de Français qui pensent que la Toile est devenue plus sûre. On parle « anti-virus » (qui oserait surfer sans en avoir un?), « paramètres de confidentialité », « historique de navigation », « géolocalisation » et « cookies ». Personne ne se demande s’il est question du dessert. Ces mots sont connus par 8 à 9 Français sur 10. D’autres restent mystérieux.

Léa explique donc à Nicole le concept du « phishing », le protocole de paiement sécurisé « https », et les avantages du « cloud ». Seuls 35% des Français utilisent cette solution de stockage, plébiscitée par près de la moitié des jeunes. Nicole se demande où sont stockées les photos que l’on poste sur les réseaux sociaux, et personne ne sait exactement. Par une anecdote, chacun raconte avoir pris des risques pour sa sécurité en ligne : Léa reconnaît s’être connectée à des sites inconnus avec ses identifiants Facebook, Nicole avoue utiliser le même mot de passe pour tous les comptes qu’elle crée et Christophe admet qu’il ne lit jamais les conditions d’utilisation avant de les accepter. On se promet d’être plus vigilants en découvrant les chiffres du piratage en ligne : un Français sur six et une entreprise française sur dix en ont été victimes au cours de l’année écoulée. Les trois convives s’accordent sur la nécessité de désactiver un compte victime de piratage. Mais de là à avertir la police… Et personne ne songe à solliciter la Cnil, qui est pourtant l’organisme chargé de protéger les citoyens sur Internet.

Le dîner terminé et Nicole partie, Léa se saisit de la tablette familiale pour acheter en ligne ce flacon de parfum qu’elle a découvert dans le tutoriel vidéo tout juste publié sur Youtube par sa blogueuse préférée, qui a le même âge qu’elle. La soirée touche à sa fin. Christophe récupère la tablette pour visiter quelques sites d’information avant d’éteindre les lumières. Léa est déjà couchée, mais pas déconnectée. Elle a tant de choses à raconter à ses amies par messagerie instantanée avant de s’endormir … avec son smartphone sur l’oreiller.

Sources complémentaires : Médiamétrie, Air of Melty

20 milliards d'espions connectés parmi nous

Pour la santé, les économies d’énergies ou le sport, les objets connectés promettent de nous simplifier la vie. Mais ils menacent aussi notre vie privée et notre sécurité en ligne selon les autorités de protection des données de 25 pays, qui tirent la sonnette d’alarme.

Imaginez un réfrigérateur qui commande les courses à notre place pour qu’on ne manque jamais de yaourts ou de jus d’orange. Ou encore, un radiateur qui chauffe davantage à partir du moment où l’on quitte son lieu de travail, pour que la température soit agréable quand on arrive à la maison, tout en ayant fait des économies d’énergie et de budget pendant la journée. Les sportifs, eux, adopteront les bracelets de mesure de l’effort et les maillots capables d’analyser la performance sur le terrain. Quel que soit la préoccupation, particulier ou professionnel, il existe un objet qui peut faciliter la vie, dès lors qu’on le connecte à Internet via un smartphone. Plus de 20 milliards d’objets connectés sont actifs à travers le monde depuis 2015, selon une étude de Cisco. Autrement dit, chaque jour dans le monde, il y a plus d’objets qui se connectent à Internet que de personnes ! Et d’ici à 2020, on devrait compter plus de 50 milliards d’objets connectés dans le monde. Mais l’essor de ces objets destinés à nous aider pose des questions de sécurité et de respect de la vie privée.

Une cible de choix pour les hackers

En mai dernier, un groupe de chercheurs de Microsoft et de l’Université du Michigan a montré de multiples failles de sécurité dans le dispositif de maison connectée de Samsung, SmartThings. Ils avaient alors averti que des hackers pourraient utiliser les vulnérabilités du système pour s’y introduire et prendre le contrôle des serrures connectées ou des détecteurs de fumée. Mais c’est le vendredi 21 octobre 2016 que l’ampleur de la faille de sécurité posée par les objets connectés s’est révélée. Ce jour-là, des pirates ont bloqué l’activité de plusieurs géants du Web, dont Twitter, Airbnb, Netflix, Amazon et Spotify, en lançant une attaque « DDoS », destinée à submerger des sites par de nombreuses demandes de connexion pour les rendre inaccessibles. Pour mener cette opération, ils ont conçu un programme malveillant, Mirai, capable de détourner des millions d’objets connectés de leur fonction pour les transformer en robots-soldats sur la toile. Des simples webcams et même des dispositifs pour surveiller le sommeil des bébés ont ainsi été détournés, selon le New York Times.

La plupart des objets connectés disponibles sur le marché sont peu sécurisés, tant au niveau du matériel que des applications et logiciels pour les activer. Mais au-delà de la sécurisation du réseau se pose l’enjeu de la collecte et de l’utilisation des données personnelles par ces objets. Le GPEN (Réseau mondial pour le respect de la vie privée) qui rassemble les autorités de protection des données de 25 pays, dont les États-Unis et la plupart des pays européens, a tiré la sonnette d’alarme en septembre dernier.

Des passoires à données personnelles

Pendant six mois, les chercheurs du GPEN ont passé au crible plus de 300 objets connectés de différentes marques, pour vérifier auprès des fabricants comment ils assurent le respect de la vie privée des utilisateurs. Leurs conclusions sont sans appel : près de 8 fabricants sur 10 n’ont pas su expliquer comment l’utilisateur pouvait effacer ses données de l’objet connecté ; 7 sur 10 n’ont pas été capables de préciser comment ces données étaient stockées ; 6 sur 10 ne sont pas parvenus à informer les consommateurs de l’utilisation faite de leurs données ; et enfin, 4 sur 10 ne fournissaient pas de contact au consommateur pour lui permettre de poser ses questions en matière de gestion des données.

Les objets connectés sont donc des espions dormants au coeur de notre quotidien. A commencer par les bracelets qui contrôlent notre état de forme et les montres intelligentes, qui sont les objets connectés les plus vendus en France (1,2 million d’exemplaires vendus en 2015, pour un chiffre d’affaires de 220 millions d’euros selon l’Institut GfK). Jour après jour, ils récupèrent des informations sur nos déplacements, notre état de santé, nos préférences alimentaires… Pas de quoi regarder votre balance connectée de travers ? Détrompez-vous ! La collecte des données par les objets connectés ouvre la voie à de nouveaux marchés prometteurs… et qui pèsent lourd !

Un marché à 1200 milliards en 2020

Selon l’institut Gartner, les objets connectés feront économiser 1 milliard de dollars par an aux consommateurs et aux entreprises d’ici à 2022. Selon le cabinet IDC, les entreprises se ruent déjà sur les objets connectés, et ont dépensé 737 milliards de dollars (soit 685 milliards d’euros) en 2016, en croissance de 18% par rapport à 2015. Cette tendance devrait se maintenir, et le marché des objets connectés, pour les entreprises et les particuliers, atteindrait ainsi 1290 milliards de dollars (soit 1200 milliards d’euros) de chiffre d’affaires en 2020. Tous les secteurs sont concernés : du transport à l’énergie, en passant par les assurances. Apple a choisi pour sa part de concentrer ses efforts dans la santé, en s’associant à Watson, l’intelligence artificielle développée par IBM, à qui elle envoie les données de santé collectées sur les utilisateurs d’iWatch, de façon anonyme.

Face à cet engouement, les défenseurs de la vie privée militent pour une régulation rapide. Ils redoutent que nos objets connectés en disent trop et que les collecteurs de données les revendent à qui bon leur semble. Dans leurs pires cauchemars, cette fuite de données pourrait impacter l’attribution ou non d’un prêt, faire flamber le montant d’une police d’assurance ou empêcherait de décrocher un emploi. L’opinion publique se montre sensible à cette question. Lors d’une étude sur « l’état de la maison connectée » menée en 2015 par iControl, une majorité d’Américains se sont déclarés « préoccupés » (27%) ou « très préoccupés » (44%) par le respect de la vie privée dans une maison équipée de domotique.

Mais concrètement, comment contrôler la non-diffusion de chaque donnée dans le volume colossal produit quotidiennement ? La Federal Trade Commission, une agence non gouvernementale américaine, indique ainsi dans son rapport « Internet des objets : respect de la vie privée et sécurité dans un monde connecté » (2015) que 10.000 foyers connectés produisent 150 millions d’éléments de données… chaque jour ! Et l’invasion des objets connectés ne fait que commencer.

Le coût environnemental du numérique augmente

La part d’énergie mondiale utilisée pour produire des appareils numériques et utiliser des services en ligne a doublé par rapport à 2012 et ne cesse de croître. Des solutions existent pour rendre la croissance numérique plus soutenable.

A l’heure de la transition écologique, le numérique propose des solutions autant qu’il pose des défis. En effet, l’Internet au niveau mondial engloutit actuellement l’équivalent de deux fois la consommation énergétique de la France, soit 1500 térawattheures.

D’après les estimations réalisées par Françoise Berthoud, chercheuse en informatique au CNRS et directrice du groupe de travail « pour une informatique responsable » EcoInfo, le secteur des nouvelles technologies absorberait ainsi 10% de l’électricité mondiale, suivant une consommation croissant de 8% par an, tandis que la consommation d’électricité globale ne progresse que de 3% par an.

Selon elle, ce secteur serait aussi responsable de près de 4% de nos émissions de gaz à effet de serre, soit une part équivalente à celles issues de l’aviation civile en 2013, et qui devrait correspondre aux niveaux d’émission de l’industrie automobile d’ici à 2025.

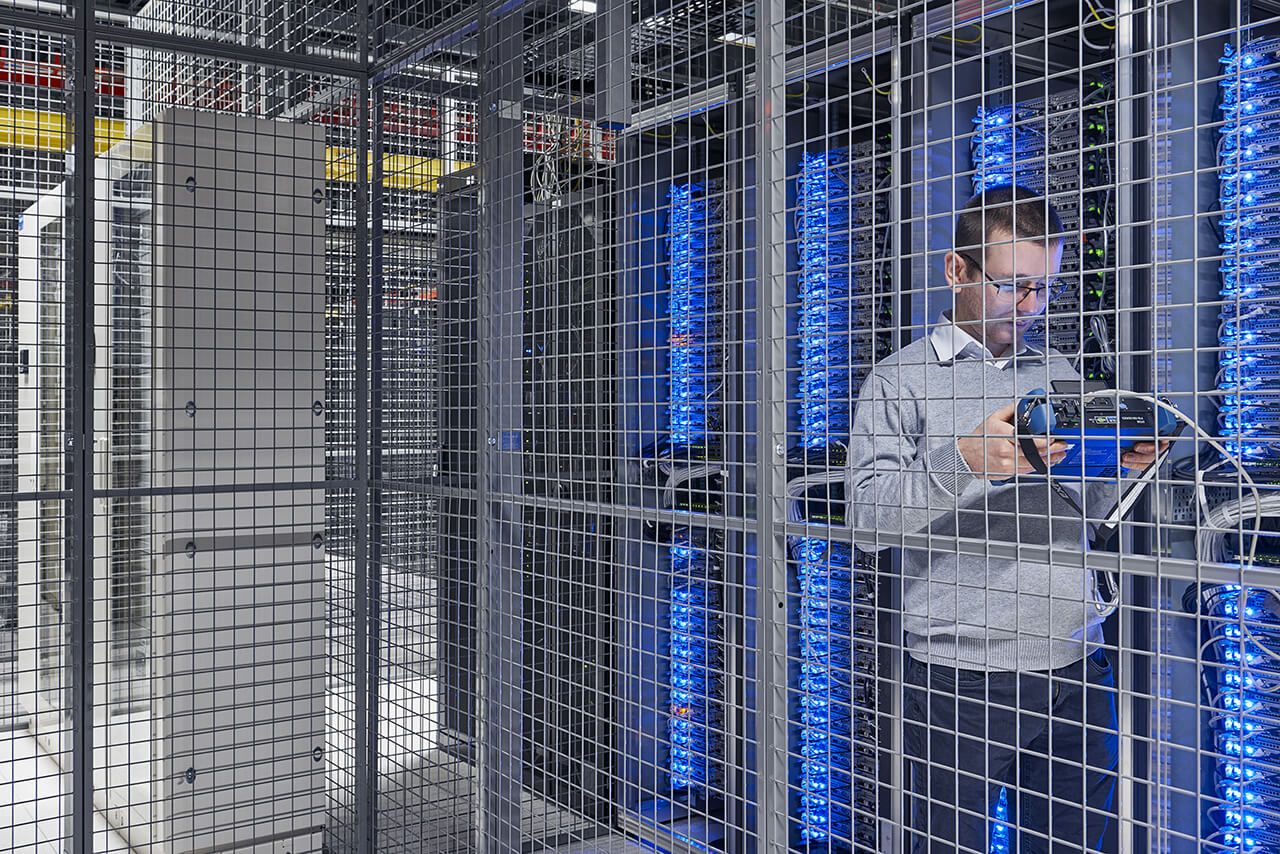

Le stockage des données dans les data centers, principal poste de consommation énergétique du secteur des nouvelles technologies il y a dix ans, ne mobilise plus qu’un sixième des besoins en énergie. Un rééquilibrage lié aux efforts menés par ces centres de stockage pour réduire leur empreinte carbone, mais aussi à l’augmentation de la consommation d’autres secteurs du numérique.

A titre d’exemple, les réseaux qui transportent les informations numériques sont désormais tout aussi énergivores que les datas centers ; une observation qui s’applique aussi aux équipements individuels (smartphones, tablettes, ordinateurs fixes ou portables) adoptés par un nombre croissant d’utilisateurs.

Mais c’est surtout la fabrication de ces appareils qui est particulièrement gourmande en énergie : en 2017, elle absorbait à elle seule la moitié de la consommation énergétique du secteur du numérique.

Cette étape de la vie d’un appareil concentrerait d’ailleurs les trois quarts de son empreinte environnementale totale - incluant la consommation de toutes les ressources nécessaires à sa production telles que l’eau et les métaux – selon une étude de l’Ademe et France Nature Environnement publiée en septembre 2017.

Les nouvelles technologies sont gourmandes en métaux rares

24 millions de téléphones portables sont vendus en France chaque année depuis 2012, et un foyer français possède en moyenne 2,4 appareils. Or, pour produire un seul smartphone, il faut mobiliser plus de 70 kg de ressources naturelles et jusqu’à 50 métaux différents.

Un smartphone contient par exemple 34 mg d’or, utilisés notamment pour fabriquer sa puce électronique. Dans un rapport d’information remis en septembre 2017, la sénatrice Marie-Christine Blandin souligne qu’il faut 200 grammes d’or pour produire une tonne de cartes électroniques (pesant environ 2 grammes chacune), alors qu’une mine permet d’extraire entre 0,7 et 5 grammes d’or par tonne de roche excavée.

Les nouveaux smartphones achetés chaque année par les Français nécessitent donc l’extraction de 2000 à 14000 tonnes de roches dans les mines pour fournir la quantité d’or nécessaire à leur fabrication. Or « l’exploitation des minerais s’accompagne de conséquences désastreuses pour l’environnement mais aussi pour les populations locales, comme en Chine avec le néodyme ou encore en République Démocratique du Congo avec le tantale et le cobalt », souligne Héloïse Gaborel, chargée de mission à France Nature Environnement.

9 Français sur dix renouvellent leurs appareils alors qu’ils fonctionnent encore

Pour réduire l’impact environnemental des nouvelles technologies, cette association a lancé un appel conjoint avec l’Ademe en faveur d’une consommation plus responsable de nos appareils numériques : 88% des Français changent de téléphone portable tous les deux ans, alors que l’ancien fonctionne encore.

Témoignant lors d’une conférence organisée par France Stratégie en 2018, Laëtitia Vasseur, la co-fondatrice et déléguée générale de l’association Halte à l’obsolescence programmée (HOP), a estimé que « le taux de renouvellement excessif des produits n’est pas soutenable à long terme ». En effet, selon elle, la durée de vie des ordinateurs a été divisée par 3 en 30 ans (passant d’une durée de 11 ans à 4 ans aujourd’hui).

Un cycle de vie raccourci qui touche tous les outils numériques, couplé à une diversification croissante résultant de la généralisation des tablettes et des smartphones. ~~HOP plaide donc pour freiner cette « obsolescence esthétique », encouragée par le marketing, qui pousse à renouveler des équipements encore fonctionnels.

~~Elle milite également pour faire connaître la loi de 2015 qui sanctionne le délit d’obsolescence programmée (technique ou logicielle), et pour établir une réglementation contraignant les fabricants à soumettre leurs appareils à des tests indépendants pour évaluer leur durabilité et leur réparabilité. Ainsi, un indicateur fiable et standardisé pourrait être établi afin de guider le consommateur dans son parcours d’achat responsable.

Moins d’un quart des matériaux d’un smartphone sont recyclés

Selon l’Ademe, 30 millions de téléphones portables obsolètes dorment dans nos tiroirs et seuls 15% des smartphones sont actuellement recyclés. Moins du quart des matériaux qu’ils contiennent peuvent être réutilisés, à cause des alliages subatomiques qui sont réalisés lors de leur fabrication et qui sont ardus à déconstruire. Un meilleur recyclage des appareils implique donc une conception adaptée par le fabricant.

Pour réduire le poids environnemental de la production d’appareils neufs et ralentir l’épuisement des gisements de métaux, l’Ademe encourage les consommateurs à faire réparer leurs anciens appareils et à s’équiper en matériel reconditionné, proposé par des entreprises spécialisées dans cette activité, qui sont de plus en plus nombreuses.

Le numérique pourrait consommer 20% de l’électricité mondiale en 2025

D’ici à 2025, la consommation énergétique des nouvelles technologies pourrait atteindre 20% de la consommation totale au niveau mondial, du fait de l’évolution de nos usages. La popularité du streaming décuple en effet les besoins tant au niveau des réseaux que des appareils individuels : une heure de vidéo regardée en ligne consomme autant d’énergie qu’un réfrigérateur pendant une année entière. 1

L’engouement pour les jeux vidéo en ligne pèse aussi sur les ressources : un personnage virtuel de Second Life consomme autant d’énergie qu’un habitant du Brésil, selon les calculs du journaliste américain Nicholas Carr en 2006.

Le développement des objets connectés (réfrigérateurs, voitures, etc.), qui devraient franchir le cap des 50 milliards d’appareils dès 2020, pourrait renforcer cette tendance. Mais Olivier Berder, professeur à l’IUT de Lannion, à l’Université de Rennes 1 et responsable de l’équipe Granit de l’Irisa, se montre au contraire optimiste : il estime que les objets connectés (IoT) vont apporter des solutions nouvelles pour nous aider à mieux maîtriser nos consommations en électricité et en eau, tout en mobilisant moins d’énergie pour fonctionner qu’un ordinateur de bureau.

La feuille de route pour réduire notre empreinte environnementale liée au numérique serait donc simple : s’équiper en objets connectés, faire réparer ses appareils plutôt que de les remplacer par des neufs… et regarder moins de vidéos de chats mignons.

10 films et séries sur l'intelligence artificielle pendant les vacances

Notre sélection d’œuvres filmographiques pour découvrir ou redécouvrir les fantasmes et les avancées autour des androïdes et des algorithmes auto-apprenants pendant les vacances de Noël.

La réalité n’a pas encore (totalement) dépassé la fiction. Voici 10 films et séries pour explorer les problématiques liées à l’intelligence artificielle (IA) :

1 / Metropolis 1 : le classique qui a donné le « la »

Le pitch : Dans une ville futuriste où une classe aisée et oisive domine celle des travailleurs, un robot est utilisé pour prendre la place d’une ouvrière, Maria, et semer la discorde dans la communauté. Il finit brûlé sur un bucher.

Pourquoi le voir : Ce film de 1926 écrit et réalisé par Fritz Lang montre pour la première fois un robot humanoide au cinéma. Cet Androïde métallique aux courbes féminines a posé des bases esthétiques qui inspireront notamment le design de C-3PO dans Star Wars.

2 / 2001, odysée de l’espace 2 : l’IA, l’homme et les étoiles

Le pitch : Suite à la découverte d’un monolithe noir extraterrestre, une équipe d’astronautes part en mission vers Jupiter accompagnée d’une intelligence artificielle réputée infaillible : Hal 9000. Mais l’algorithme pensant doute de la finalité de la mission et… change l’ordre de ses priorités.

Pourquoi le voir : Le robot qui aide l’homme dans la conquête spatiale est un thème récurrent dans les fictions sur l’intelligence artificielle. Il illustre le but initial de la création de la machine pensante : permettre à l’être humain de dépasser ses limites et de réaliser des missions ambitieuses. Ce film de 1968 a été écrit par son réalisateur, l’américain Stanley Kubrick, et le futurologue britannique Arthur Charles Clarke. Pour la première fois, une intelligence artificielle non humanoïde est mise en scène.

Alternative : Interstellar 3 (par Christopher Nolan en 2014), qui présente la même quête spatiale mais qui met en scène une intelligence artificielle bienveillante envers les humains. Dans la saga Star Wars 4, certains robots sont ennemis et d’autres alliés des héros humains. A voir depuis la trilogie initiale (par George Lucas dès 1977) jusqu’à l’épisode 8 (diffusé pour la première fois à Los Angeles le 10 décembre 2017).

3 / Matrix 5 : notre futur dans un siècle ?

Le pitch : Un pirate informatique cherche à libérer l’humanité de l’emprise d’une intelligence artificielle et de ses agents tueurs. Cet algorithme pensant, omnipotent et destructeur veut maintenir les humains dans une illusion de réalité, la Matrice, pour mieux les contrôler.

Pourquoi le voir : La trilogie de Lana et Lilly Wachowski (1999 puis 2003) donne une représentation imagée de ce qu’est un « réseau de neurones » artificiels. Il souligne la puissance d’une machine pensante connectée au réseau. Ce film a été cité comme exemple par le docteur Laurent Alexandre, essayiste spécialiste de l’intelligence artificielle, lors d’une allocution devant le Sénat en janvier 2017 : selon lui, sans régulation politique, « dans un siècle, on a Matrix ».

Alternative : Terminator 2 6 (James Cameron, 1991) représente également un monde rempli de machines tueuses, dirigées par une intelligence artificielle misanthrope appelée Skynet.

4 / Ex Machina 7 : de la conscience chez les robots

Le pitch : Un programmeur informatique est sélectionné par un riche et brillant ingénieur vivant reclus afin de venir tester les capacités de sa dernière création, une Androïde nommée Ava.

Pourquoi le voir : Ce film met en scène une intelligence artificielle forte, c’est-à-dire douée de raisonnement mais aussi d’émotions et de conscience. Il permet également de comprendre ce qu’est le test de Turing, élaboré par l’Anglais Alan Turing en 1950, qui est la référence pour évaluer l’intelligence d’une machine. Ce test a été réussi pour la première fois par un algorithme autoapprenant du Massachusetts Institute of Technology en 2016.

Alternatives : Adapté d’une nouvelle de science-fiction de Philip K. Dick, Blade Runner 8, le film de Ridley Scott sorti en 1982, illustre également le test de Turing. La suite de ce classique, Blade Runner 2049 9, est sortie sur les écrans en France en octobre dernier. Les saisons 3 et 4 de Marvel : Agents of S.H.I.E.L.D. 10 illustrent également l’émergence de la conscience chez une androïde, Aida.

5 / L’Homme bicentenaire 11 : le robot qui voulait devenir humain

Le pitch : Andrew, un robot domestique au service de la famille Martin depuis 200 ans, développe des sentiments et aspire à la liberté.

Pourquoi le voir : Ce film de Chris Colombus datant de 1999 est adapté d’un roman d’Isaac Asimov, qui défend la vision d’un robot intelligent et non menaçant. Il explore la différence entre la machine et l’homme.

Alternative : A.I. : Intelligence artificielle 12 (Steven Spielberg, 2001), dont le héros est un robot en quête de son identité après avoir été abandonné par sa famille adoptive.

6 / Wall-E 13 : l’intelligence artificielle expliquée aux enfants

Le pitch : En 2805, un robot compacteur de déchets est envoyé sur la Terre désertée car polluée. Il apprend les émotions en rencontrant un autre robot EVE, dont il tombe amoureux.

Pourquoi le voir : Ce film de Disney sorti en salles en 2008 illustre la capacité d’apprentissage du robot, voire sa capacité émotionnelle. Capable de reprogrammer son code informatique tout seul, Wall-E est une intelligence artificielle forte, qui ouvrirait l’ère de la singularité technologique (où les robots pourraient s’affranchir des hommes).

Alternative : Chappie 14, le robot qui cherche à s’émanciper après avoir découvert les intentions réelles de sa « famille », un gang sans scrupule.

7 / Real Humans 15 : la question des droits des robots

Le pitch : Dans un monde parallèle, les robots humanoïdes partagent le quotidien des humains : ils font les tâches ménagères, gardent les enfants, se marient. La question de leurs droits est mise en débat.

Pourquoi le voir : La série de Lars Lundström (de 2012 à 2014) interroge sur la reconnaissance et le statut de la machine quand ses compétences égalent celles de l’homme. Or, pour la première fois en 2017, le Parlement européen a émis des recommandations sur le droit civil de la robotique, et le robot Sophia, de Hanson Robotics, est devenue citoyenne d’Arabie Saoudite.

Alternative : La série Westworld 16 (Jonathan Nolan, depuis 2016) explore la même question en mettant en scène un parc de loisirs où les visiteurs humains paient pour maltraiter des robots, jusqu’à leur rebellion.

8 / Her 17 : l’IA comme partenaire idéal

Le pitch : Dans un futur aseptisé, un homme solitaire noue une relation sentimentale avec le système d’exploitation qui contrôle ses objets connectés, son smartphone et son ordinateur.

Pourquoi le voir : C’est en découvrant la technologie des chatbots (ou robots conversationnels) que le réalisateur Spike Jonze a eu l’idée de ce film, sorti en 2014, qui explore les bouleversements phycho-affectifs engendrés par les robots. Selon un sondage Havas publié le 10 décembre dernier, 27% des jeunes de 18 à 24 ans se disent prêts à nouer une relation romantique avec un robot dans l’avenir. Mais que se passe-t-il quand on tombe amoureux d’une machine ?